여행일: 2018. 5. 12.

위 치: 충남 홍성군 홍성읍 오관리

비가 제법 많이 내립니다

전시관은 지하 1층에 위치하고 있습니다.

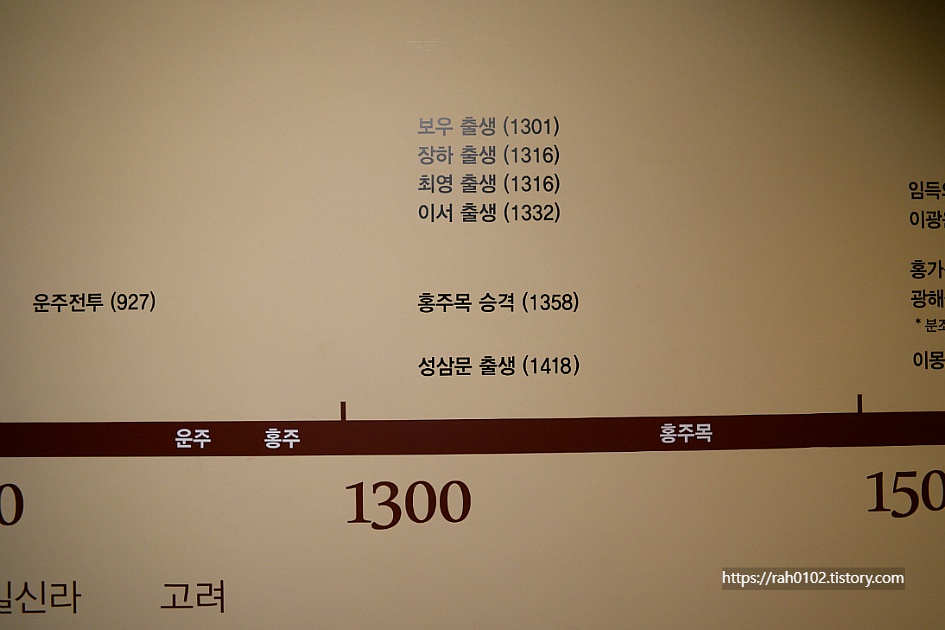

홍주(현 홍성군)가 홍주목(洪州牧)이 된 것은 고려 말 공민왕 때 이곳이 보우 국사의 고향이라 하여 목(牧)으로 승격되었다고 합니다. 홍성군지(洪城郡誌) 등에는 “1371년(공민왕 20년) 공민왕은 보우(普愚) 국사의 사망 후 그의 공덕을 기리기 위해 그가 태어난 홍주(洪州)를 목(牧)으로 승격시켰다.”라고 적고 있다고 합니다. 조선 태종 13년(1413)에 고을 명칭의 일제 정비가 이루어지면서 정3품 품계의 목사가 수령으로 파견되는 큰 고을에만 지명에 ‘주(州)’자를 사용하게 되었다고 하며, 이후 홍주(洪州)는 조선시대 전 시기를 거쳐 충청도 4목(공주, 홍주, 청주, 충주)의 하나로서의 위상을 견지하면서 행정적, 군사적으로 내포지역을 대표하는 고을이었다고 합니다.

홍주 목사의 품계가 정3품 상계(上階, 통정대부)인지, 아니면 정3품 하계(下階, 통훈대부)인지 정확히 모르겠습니다. 조선시대 때 정3품의 경우 상계(통정대부)와 하계(통훈대부)의 구분이 중요한 의미를 가지는데, 왜냐하면 정3품 상계(통정대부) 이상의 품계를 가진 관료들을「당상관」이라 부르며, 당상관은 국정을 입안, 집행하는 최고급 관료 집단으로 분류되기 때문입니다.

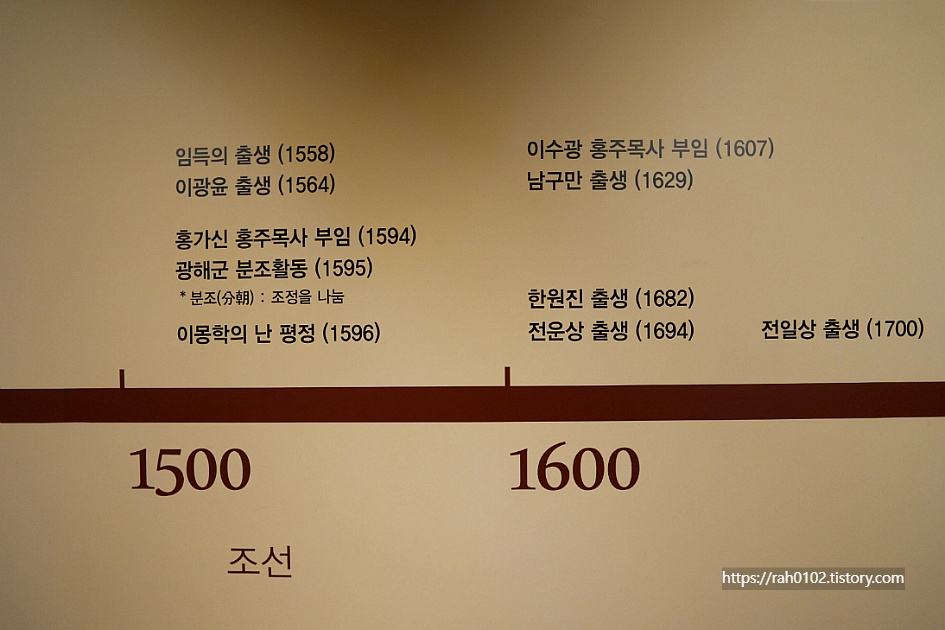

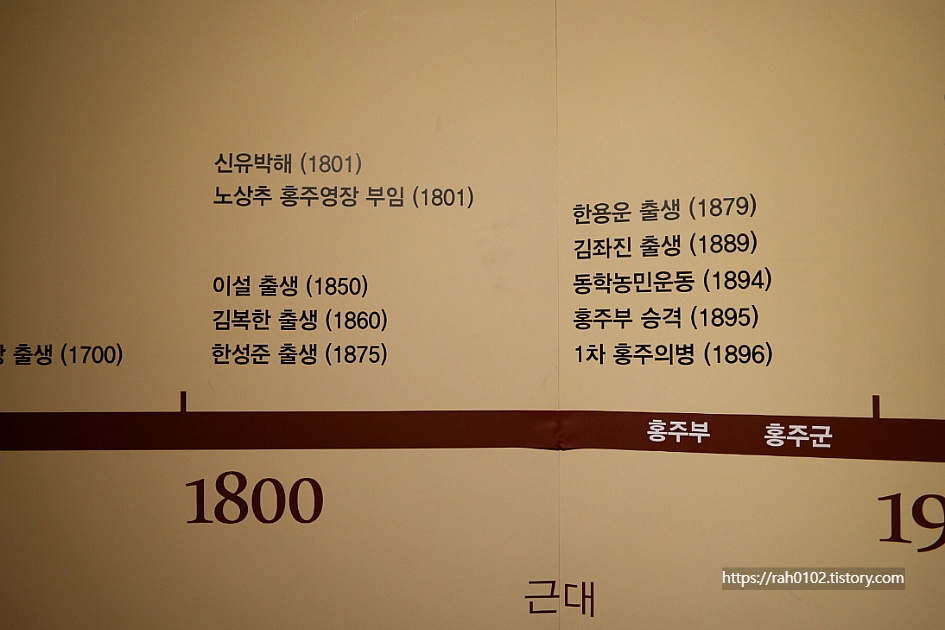

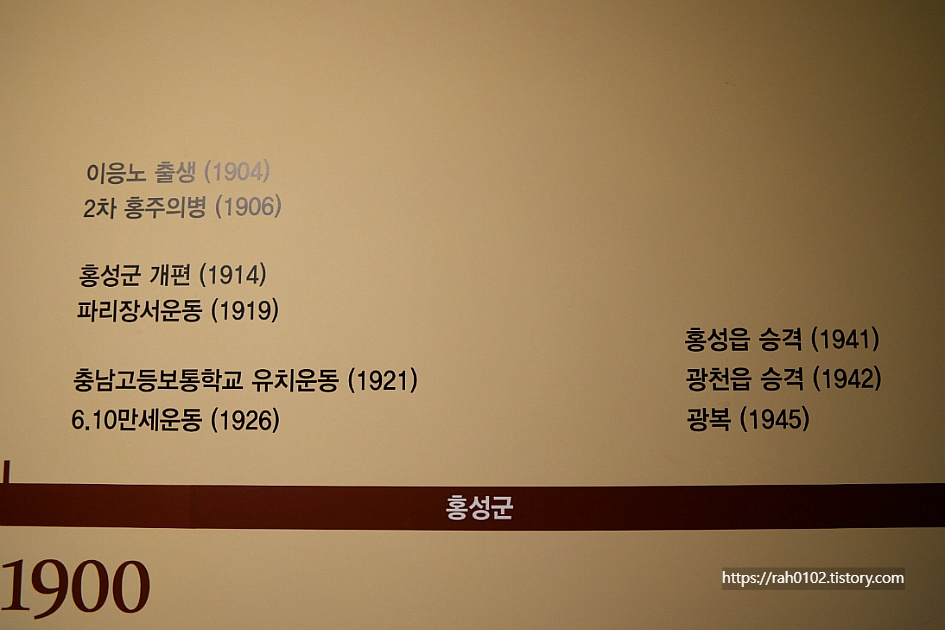

홍성의 인물로는 보우 국사, 최영 장군, 성삼문 선생, 남구만 선생, 이달 선생, 한용운 선사, 김좌진 장군, 임득의 선생, 이광윤 선생, 한원진 선생, 김복한 선생, 이설 선생, 한성준 선생, 이응로 화백 등이 있습니다.

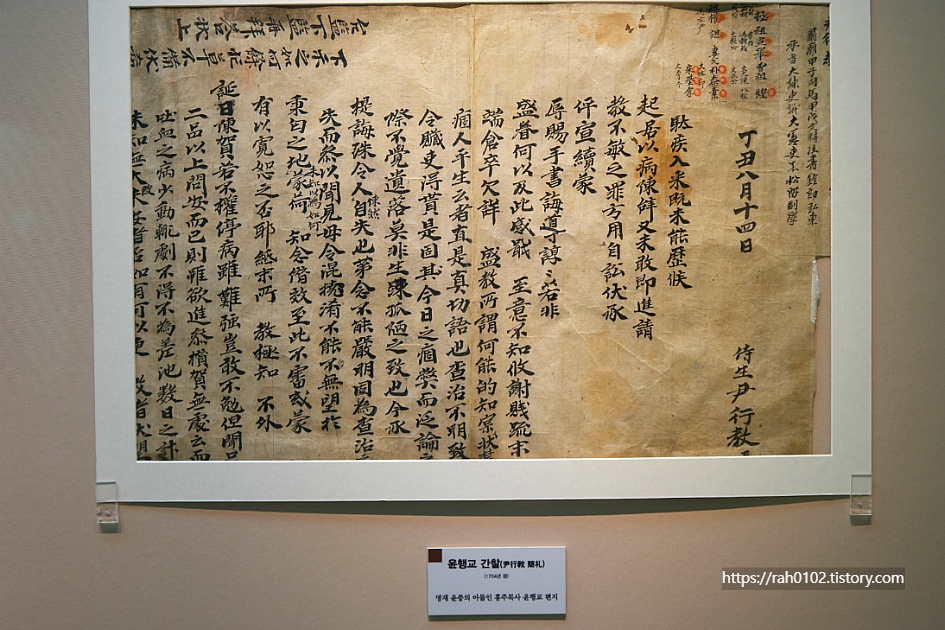

홍주목에는 1894년 갑오개혁 이전까지 455명의 인물들이 홍주 목사로 임명되었다고 합니다. 홍주성역사관에는 역대 홍주 목사로 거쳐 간 사람들의 사료가 전시되어 있습니다. 홍주 목사 중에는 지봉유설을 쓴 이수광과 명재 윤증의 아들인 윤행교 등이 있다고 되어 있습니다.

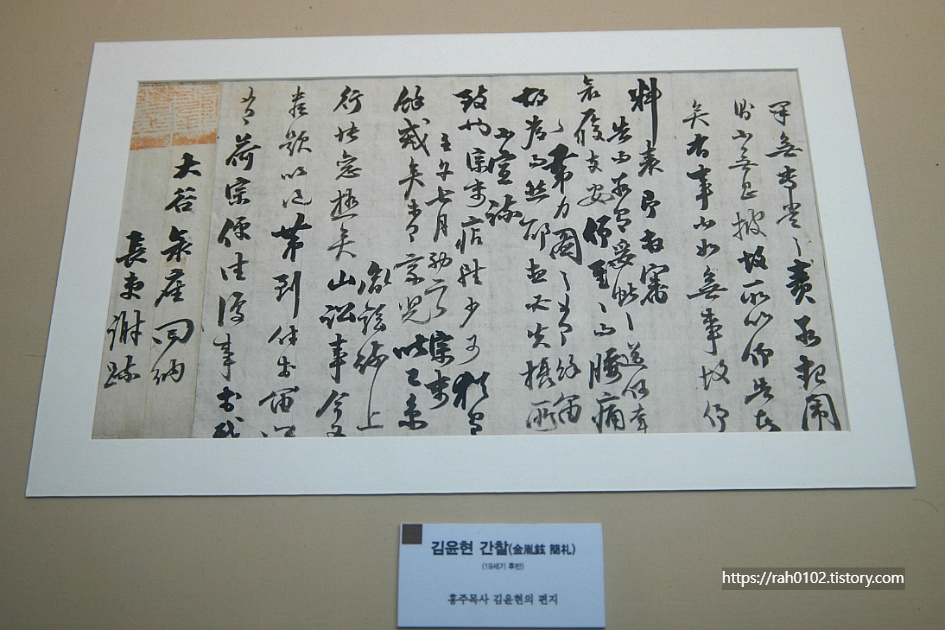

홍주 목사 김윤현의 편지

충청도 지역 군영장의 명단이 적힌 "서첩"으로 홍주 전영장 최우현과 홍주 목사 유경의 이름이 적혀 있다고 합니다.

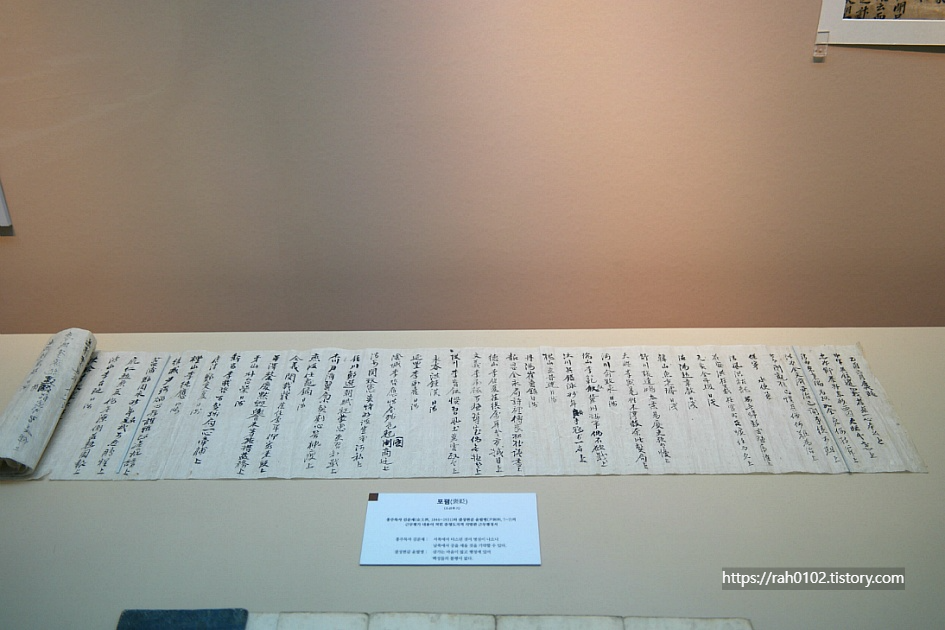

포폄(褒貶, 홍주 목사와 결성 현감의 근무평가 내용이 적힌 지방관 근무평정서)

홍주 목사 김기수의 편지

홍주부 관찰사 이승우의 편지

홍주 목사 홍양한의 편지

명재 윤중의 아들인 홍주 목사 윤행교의 편지

홍주 목사 오두인의 편지

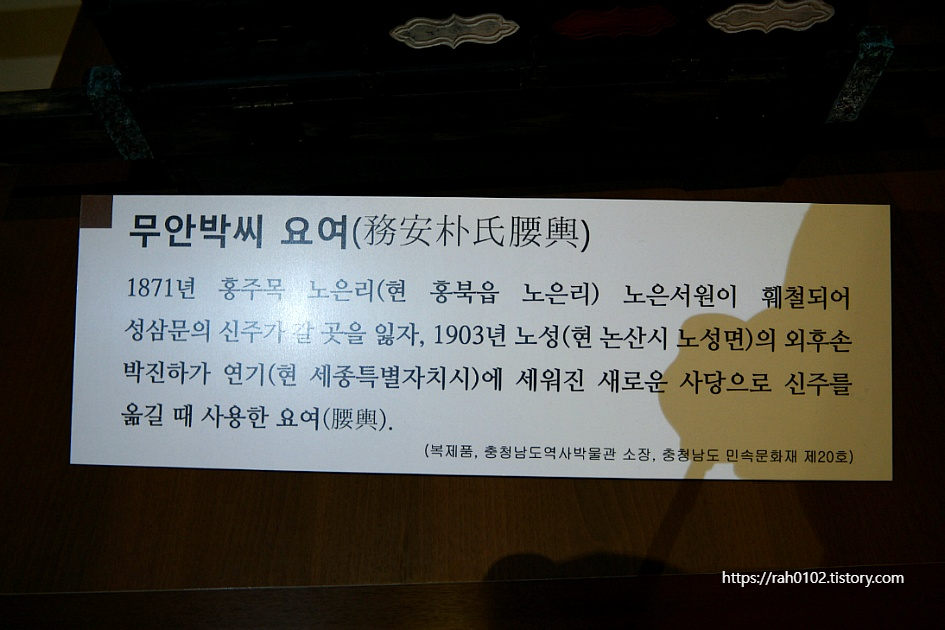

무안박씨 요여(務安朴氏 腰輿)

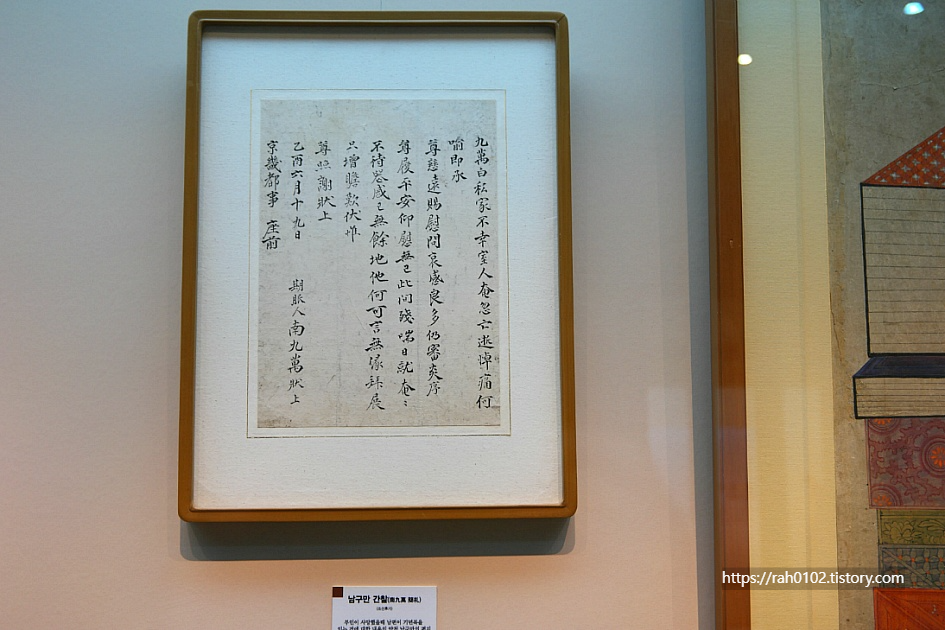

이것은 약전 남구만 선생의 간찰입니다. 남구만 선생은 "동창이 밝았느냐 노고지리 우지진다. 소치는 아이는 상기 아니 일었느냐. 재너머 사래 긴 밭을 언제 갈려 하느니"(권농가)라는 시를 지으신 분으로 널리 알려져 있지요.

홍성의 담양전씨는 수많은 무인을 배출한 대표적인 무인 가문이라고 합니다. 홍주성역사관에는 충청남도 지정 문화재인 전운상 영정, 전일상 영정과 석천한유도, 전세진 만인산 등을 볼 수 있다고 합니다.

자천공 전운상(1694~1760) 영정

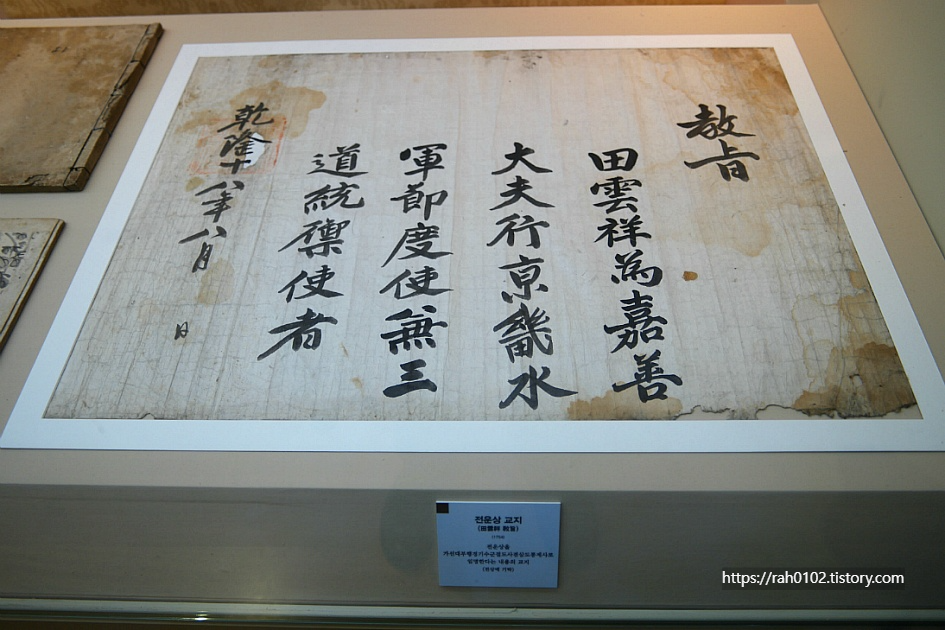

전운상을 가선대부행경기수군절도사겸삼도통제사로 임명한다는 내용의 교지

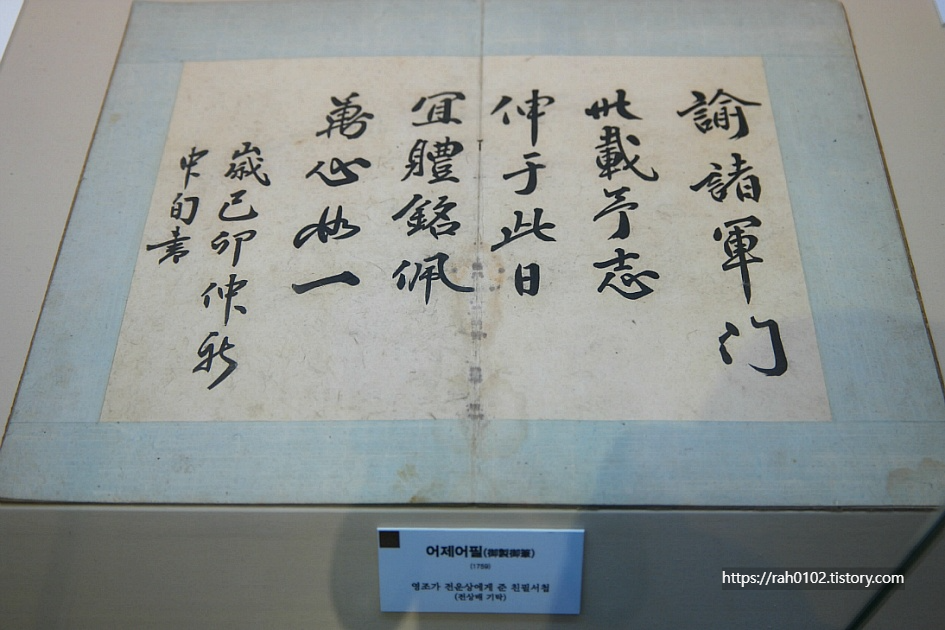

영조 임금이 전운상에게 준 친필 서첩

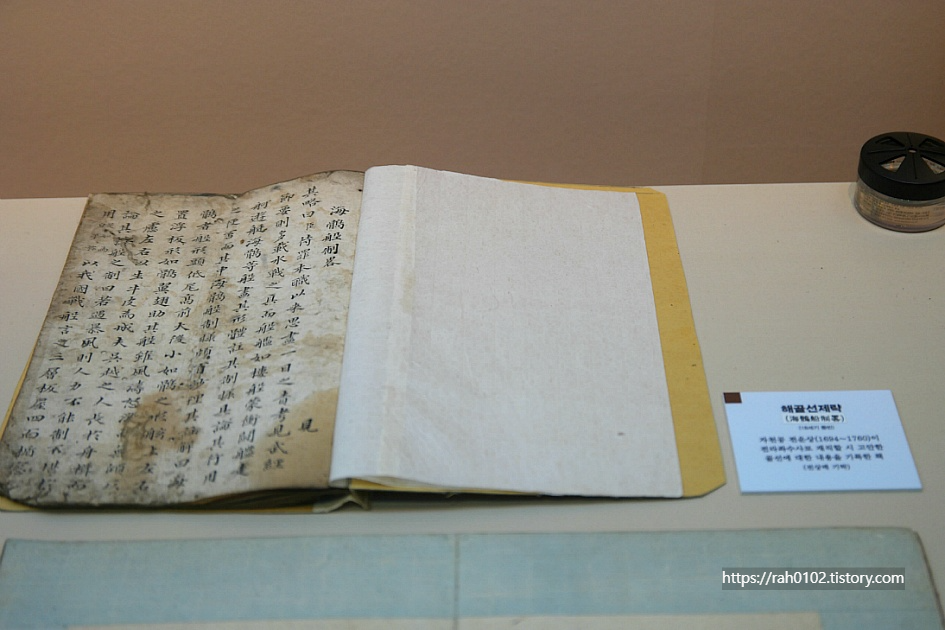

해골선제략은 전운상(田雲祥)이 전라좌수사로 재직할 당시 고안한 해골선에 대한 내용을 기록한 책이라고 합니다. 해골선은 1740년(영조 16년) 전라 좌수사 전운상이 제작한 특수 군선으로, 해골은 해골(骸骨)이 아니라 바다매(海鶻)라는 뜻이라고 합니다. 임진왜란 때 많이 활용하였던 판옥선은 몸체가 크고 둔하여 풍랑을 만나면 침몰하기 쉬운 결점이 있어 이러한 결점을 보완하기 위하여 전운상이 개발한 것이 해골선이라고 합니다.

석천한유도

석천한유도는 KBS TV 진품명품에서 당시 최고가(15억 원)를 기록한 그림이라고 합니다. 이 그림은 제작 시기와 화가 그리고 그림의 주인공을 알 수 있는 작품이라고 합니다. 그림 속 주인공은 '석천 전일상'이고, 이를 그린 화가는 조선 후기 초상화에 뛰어났다고 알려진 김희겸 선생이라고 합니다.

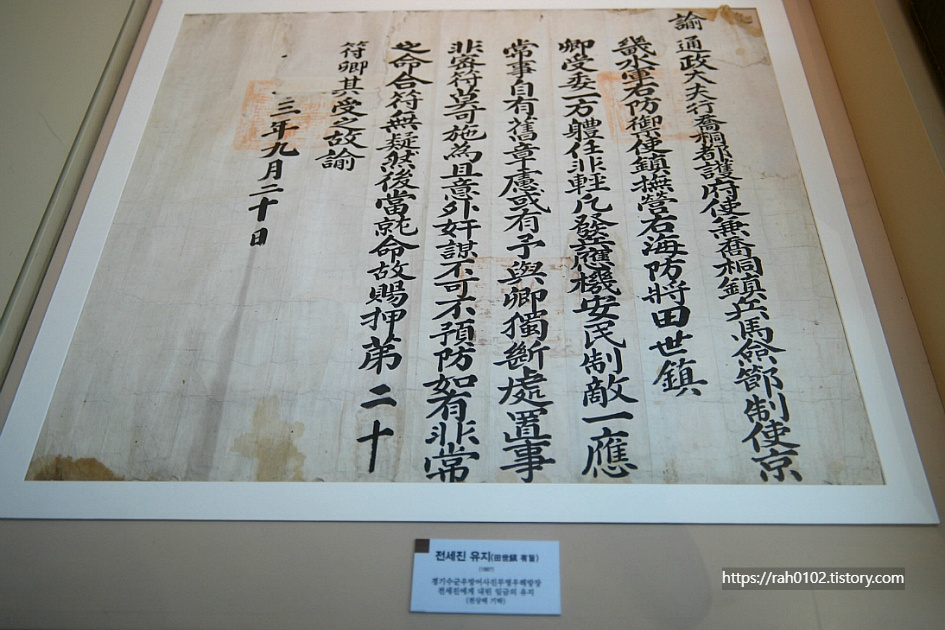

전세진을 경기수군우방어사로 임명한다는 내용의 교지

경기수군우방어사진무영우해방장 전세진에게 내린 임금의 교지

사명기(司命旗, 경기우수군방어사 전세진이 사용한 명령을 내리는 깃발)

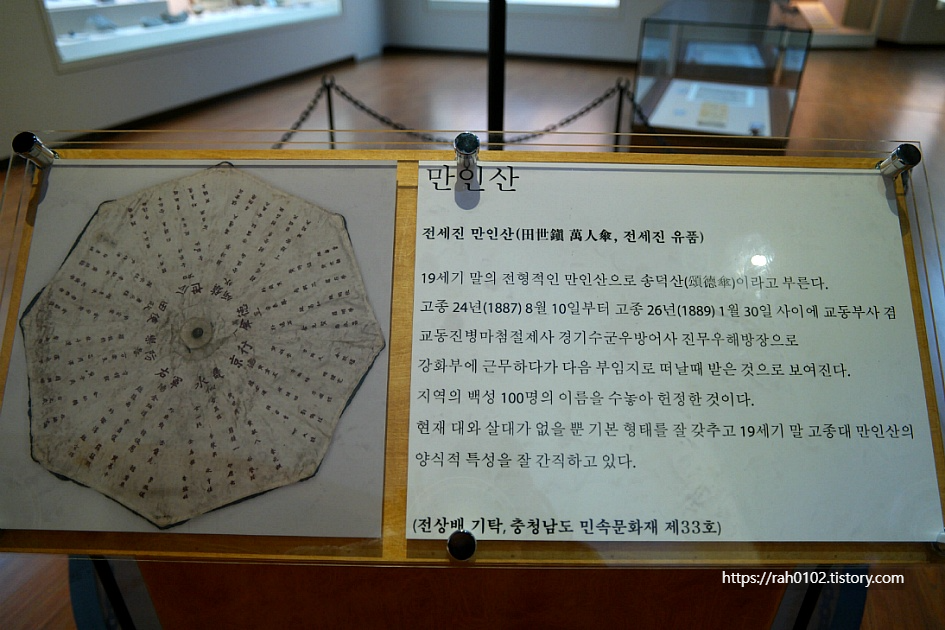

전세진 만인산(萬人傘)

연안 이씨는 인조반정 공신 이귀의 아들 이시방이 홍성군 구항면에 입향하였고, 이후 후손들이 대를 이어 세거하였으며, 이 가문 출신 인물로는 홍주의병을 주도한 복암 이설이 있다고 합니다.

복암 이설 선생(李偰, 1850. 1. 24. ~ 1906. 4. 29.)은 충남 홍성의 양반 가문에서 태어나 남당 한원진의 학통을 잇는 이돈필의 문하에서 수학했습니다. 비교적 늦은 나이인 40세에 과거에 급제하고 사간원 정언과 교리를 비롯하여 동부승지 등 여러 관직을 역임했습니다. 일본의 내정간섭이 심해지자 관직에서 사임했는데, 조정에서 계속하여 관직을 제수하였으나 이를 거절하고 그때마다 상소를 올려 정국의 문제점과 방향을 비판적으로 지적했습니다. 선생을 비롯한 홍주 지역 유생들의 사상은 위정척사론에 기반을 두고 있었습니다. 그러나 선생의 위정척사론은 급변하는 국내외 정세에 따라 척사의 대상을 달리했습니다. 초기에는 소중화를 지키고 사학을 물리쳐야 한다는 입장이었으나 병자수호조약이 체결되자 이를 항복조약이라고 통박하면서 척왜론을 주장했습니다. 1894년 갑오변란 후에는 일본과 결전을 감행하자는 ‘대일결전론’으로 확대되었습니다. 선생은 1894년 갑오변란이 일어나자 사직한 후 을미사변과 단발령에 항거하여 홍주의병에 참여했습니다. 그러나 반역자의 밀고로 체포되어 옥고를 치르게 되었습니다. 1905년 을사조약이 늑결되자 김복한과 함께 상경하여 매국적을 처단하고 일본과의 전쟁을 감행할 것을 요구하는 상소를 올렸는데, 거부당하고 또다시 투옥되는 고충을 치렀습니다. 선생은 석방된 이후에도 항일투쟁에 매진하였지만 1906년 4월 29일 옥고의 후유증으로 순국했습니다. 선생은 척왜론과 대일결전론을 실천에 옮긴 관료이자 현실비판적인 유학자였습니다. 동시에 민족적 위기에서 일신의 안위를 돌보지 않고 항일구국투쟁에 헌신한 민족운동가였습니다. 이에 정부는 선생의 공을 인정하여 1963년 선생에게 건국훈장 독립장을 추서하였습니다.(출처: 국가보훈처).

이설 선생 유품

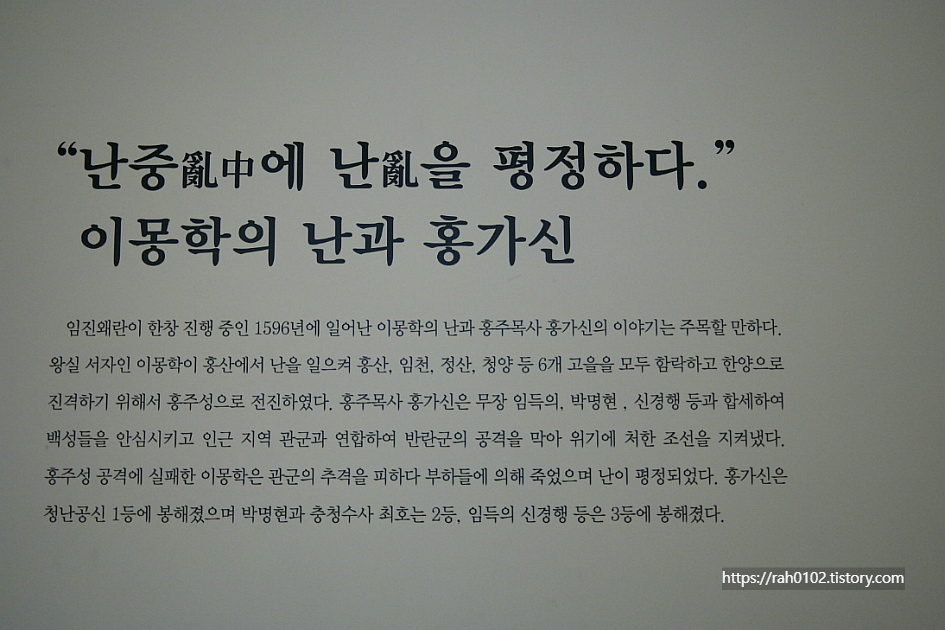

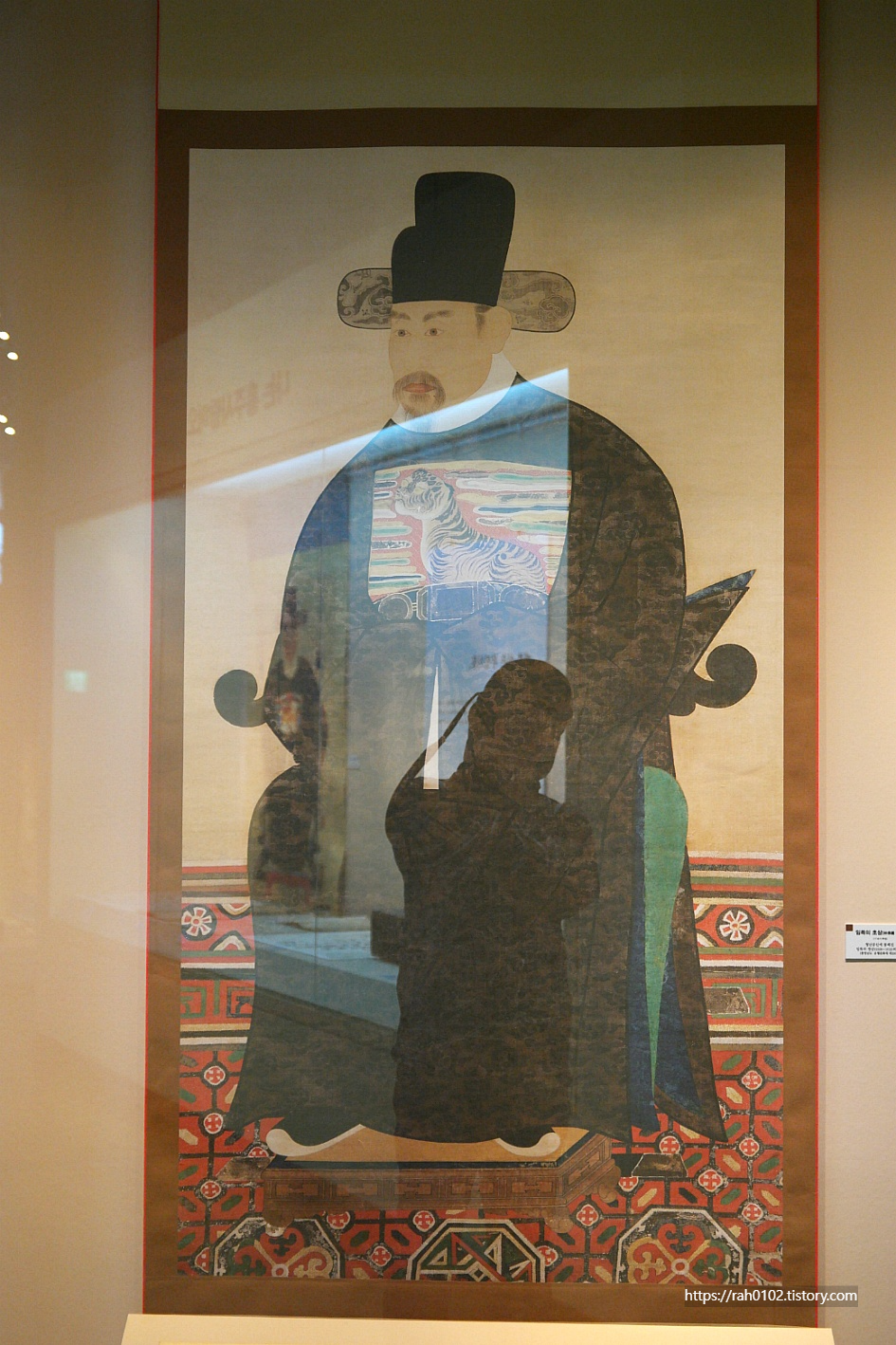

이몽학의 난을 평정하여 청난공신에 봉해진 임득의 장군의 초상

임득의 장군에게 내려진 증직 교지

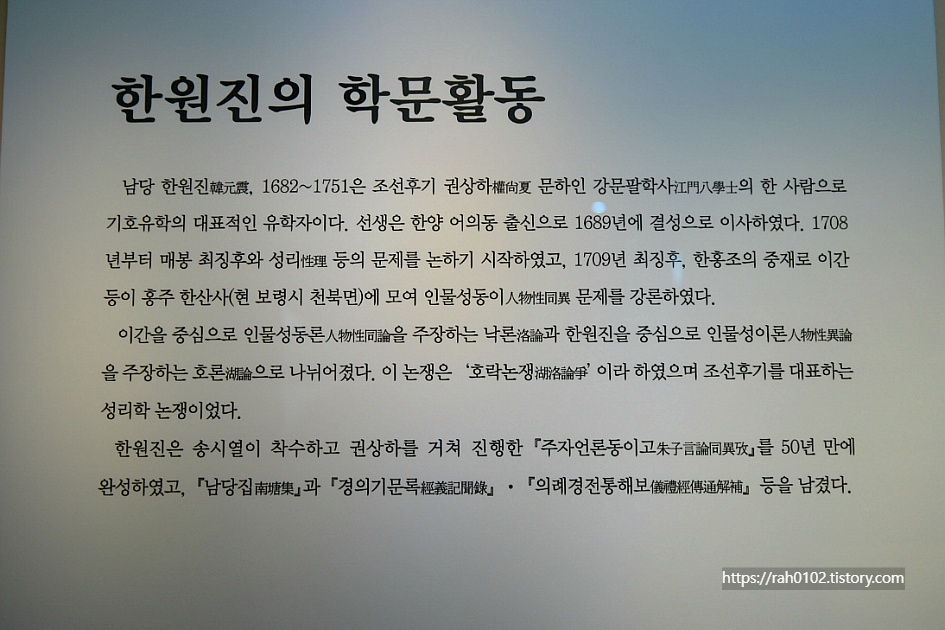

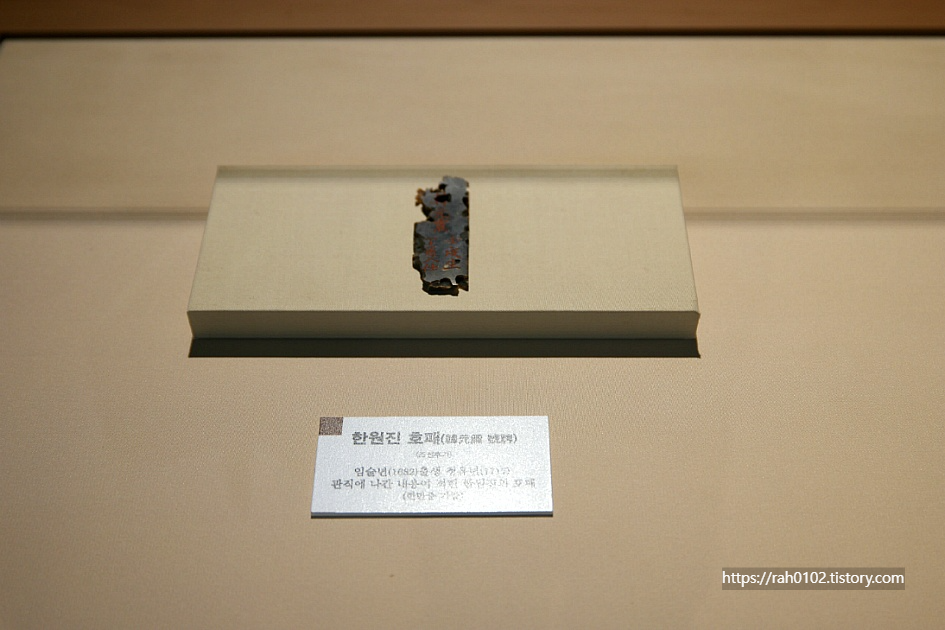

남당 한원진

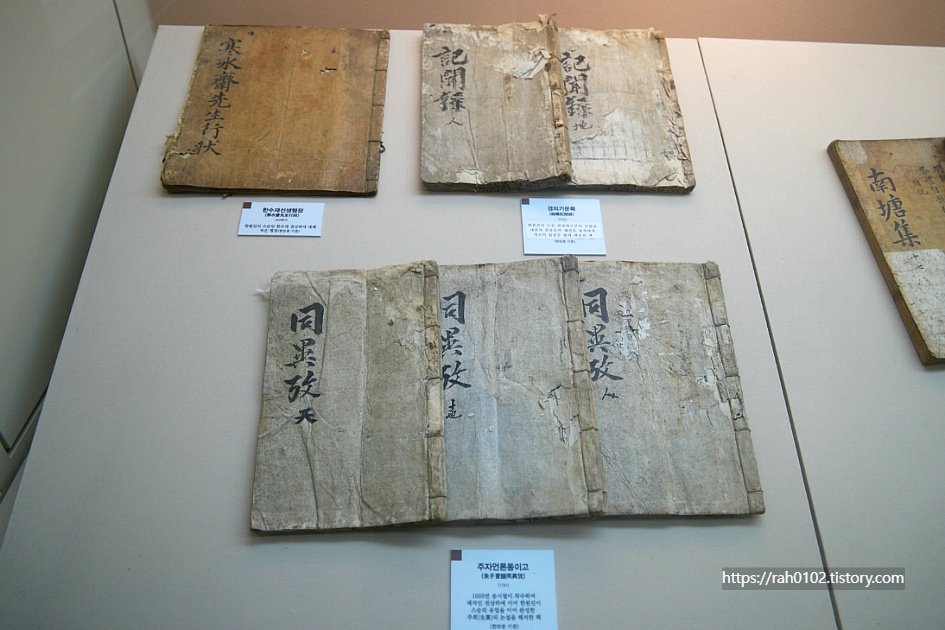

(韓元震) 선생은 조선 후기 사계 김장생-우암 송시열-수암 권상하로 이어진 기호 유학의 대표적인 유학자라고 합니다. 한원진은 1709년 홍주 한산사(현 보령시 천북면)에서 이간 등과 함께 인물성동이(人物性同異) 문제를 논의하였다고 합니다. 이 논쟁은 일명 '호락논쟁'으로 불리며 조선 후기를 대표하는 성리학 논쟁으로 확대되었고, 근대 이후 위정척사와 개화사상의 기반이 되었다고 합니다.

남당항으로 유명한 홍성군 남당리는 한원진 선생의 호인 남당에서 유래되었다고 합니다.

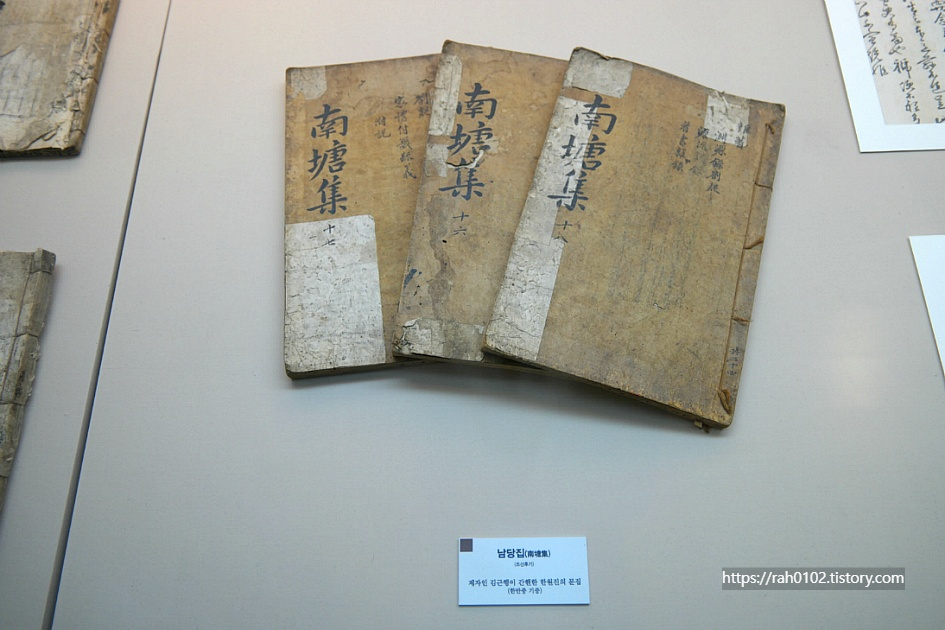

남당집(제자인 김근행이 간행한 한원진의 문집)

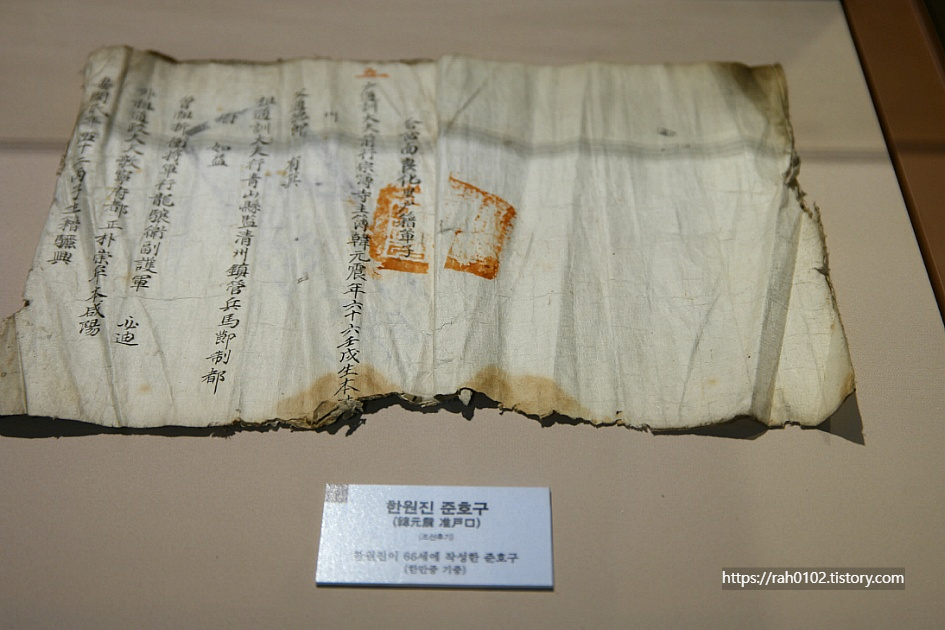

한원진 준호구(準戶口, 조선 시대, 호적 대장에 따라 작성하여 각 개인에게 발급한 일종의 호적 등본을 이르던 말)

한원진 호패

한원진 증시 교지

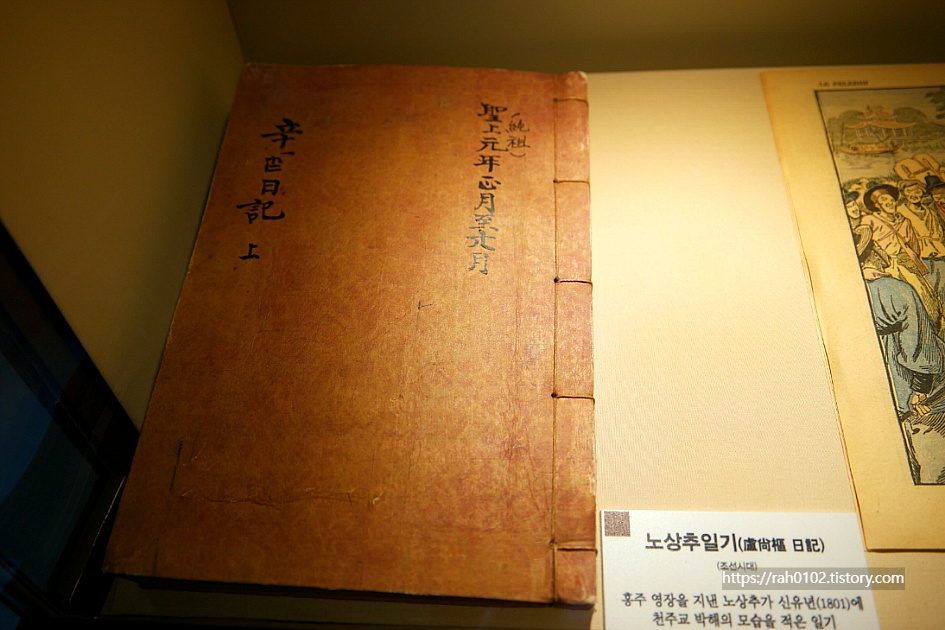

홍성은 전국에서 두 번째로 순교자가 많은 천주교 성지이며, 충청도의 첫 순교터가 있는 곳이라고 합니다.

바다와 인접하여 외국 문물 수용의 창구 역할을 했던 홍주는 이른 시기부터 전주교가 전파되었다고 합니다. 1792년 홍주옥에서 얼어 죽은 원시장을 시작으로 많은 천주교인들이 홍주목에서 순교하였다고 합니다. 홍주영장 노상추의 일기 등이 그 당시의 천주교인들에 대한 박해의 참상을 보여주고 있다고 합니다.

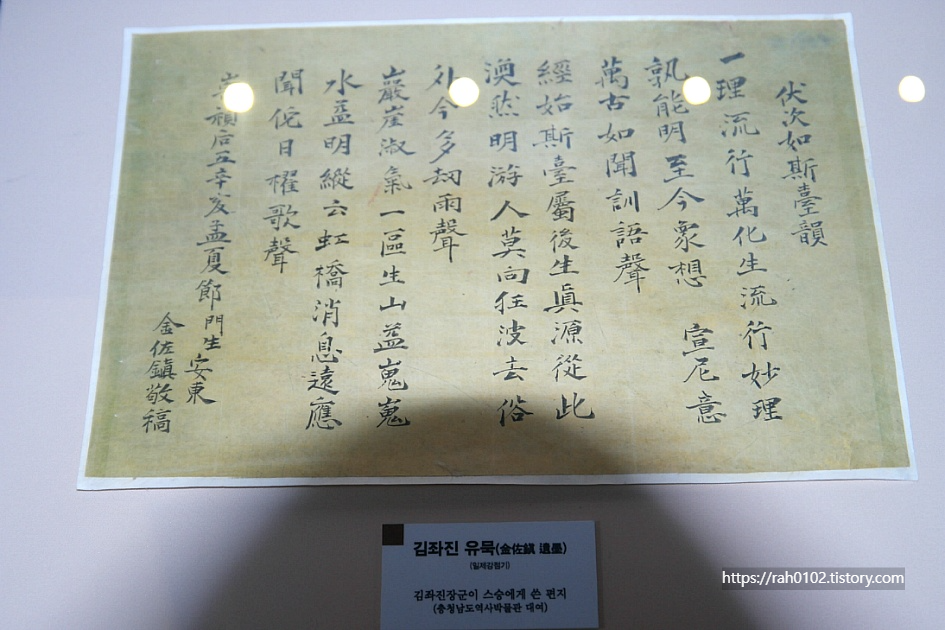

김좌진 장군이 스승에게 쓴 편지

김좌진 장군 호적

'조선 만세 독립 염원'이라고 쓰여져 있는 태극기

지산 김복한 선생 유품

한성준 선생은 사라진 우리의 소리와 춤을 되살린 분으로, 어린 시절부터 춤과 북 등 각종 재주를 배우며 자랐다고 합니다. 원각사 무대를 시작으로 전국을 순회하며 공연하다가, 흩어진 무용을 체계화하여 승무·학무·태평무 등을 무대화하였다고 합니다. 68세로 생을 마감할 때까지 명고수와 무용가로 후진양성에 진력하였다고 합니다.(출처: 홍성군 역사문화시설관리사업소)

소릿꾼 장사익 선생도 홍성 출신입니다(사진 출처: 홍주성역사관)

국회의원 선거에 출마한 김두한의 아버지 김좌진 장군에 대한 내용이 적힌 선거 공보 문서

감사합니다.